Ce n’est pas très poétique comme titre, je l’avoue. Mais c’est clair. La T.S.É., c’est la Théorie Synthétique de l’Évolution. Les 4 principes, ce sont ceux qui sont répétés inlassablement depuis que Julian Huxley, au début des années ’40, a proposé une version « synthétique » renouvelée de la théorie de l’évolution attribuée à Darwin. Voici ces 4 principes :

- La sélection naturelle, principe fondamental de la théorie de Darwin;

- Les mutations génétiques, apport « synthétique » qui justifie le nom proposé par Huxley;

- Le hasard, réalité étrange évoquée pour dire que quelque chose échappe au regard scientifique;

- La « régionalisation », mot que j’ai créé moi-même pour évoquer une réalité souvent oubliée lorsqu’on parle de l’évolution et qui rejoint ce qui est appelé « génétique des populations ».

Cette présentation en quatre principes m’est entièrement personnelle. C’est ma manière de comprendre les choses. Je crois qu’il vaut la peine de s’arrêter à contempler chaque principe. Cette contemplation permettra de mieux les comprendre, de mieux en situer les forces et les faiblesses et, ultimement, d’y découvrir l’œuvre de Dieu ou, si vous préférez, de quelle manière Dieu est l’œuvre en ce monde.

La sélection naturelle

C’est la grande intuition de Charles Darwin. Le titre de sa thèse paru en 1859 le décrit clairement : « L’Origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie ».

Déjà, dans mon article sur la fin du fixisme, j’ai mentionné que le concept de « sélection naturelle » était un anthropomorphisme. La « nature » sélectionne comme le fait l’éleveur de bétail.

Mais en sélectionnant, l’éleveur renvoie lui-même à une réalité naturelle qui le précède. Il y a, dans la nature, une diversité entre les individus d’une même espèce et les caractères individuels semblent se transmettre sur leurs descendants. Ainsi, en « sélectionnant » les « meilleurs » géniteurs, on espère obtenir une « meilleure » génération suivante.

Cette sélection repose sur des critères précis déterminés par l’éleveur. Veut-il obtenir un bœuf plus fort, un cheval plus rapide, un mouton qui résiste mieux aux maladies ou une vache qui donne plus de lait ? Il ne peut pas sélectionner tous les critères en même temps.

Lorsque Darwin parle de sélection naturelle, il mentionne plus précisément les « races favorisées dans la lutte pour la survie ». S’agit-il du plus rapide, ou du plus fort, ou du plus résistant, ou du plus rusé ? Et qu’advient-il lorsque l’environnement change ? La plante la mieux adaptée aux sécheresses devient soudainement la moins bien adaptée en période de pluie intensive. Cette question surgira bien sûr de manière assez radicale lorsque des changements majeurs amèneront les êtres vivants aquatiques à sortir de l’eau et habiter la terre.

On peut penser aussi à la cohabitation. Commensalisme, mutualisme et toute forme d’entraide qui donneront naissance aux écosystèmes, voilà autant de manières d’être mieux adapté à son environnement. Mais l’environnement lui-même est fait d’être vivant plus ou moins adaptés. Et ainsi, tout change.

Alors, la question un peu philosophique qui surgit est celle-ci : mieux adapté en vue de quoi ? La « survie », proposée par Darwin, est-elle l’unique raison d‘être des êtres vivants ?

Et il reste bien sûr, la question à laquelle Darwin n’a jamais pu répondre, et il l’avoue honnêtement et humblement : qu’est-ce qui fait que les êtres changent ?

Les mutations génétiques

C’est ici que Huxley fera évoluer la théorie de l’évolution (!) vers sa forme synthétique et, jusqu’à ce jour, définitive.

La découverte de la génétique, à partir des travaux de Mendel, permet de répondre à la question de comprendre comment les espèces se transforment. On établit ainsi les trois lois de la génétique. Voici la présentation d’une recherche avec l’IA :

- Loi de l’uniformité (ou loi de dominance)

Si on croise deux individus homozygotes (l’un dominant, l’autre récessif) pour un caractère donné, tous les descendants de la première génération (F1) seront identiques et présenteront le caractère dominant.

📌 Exemple : Croiser un pois à fleurs rouges (RR) avec un pois à fleurs blanches (rr) donne des pois à fleurs rouges (Rr).

🔄 2. Loi de la ségrégation (ou disjonction des allèles)

Lors de la formation des gamètes, les deux allèles d’un gène se séparent de façon à ce que chaque gamète ne reçoive qu’un seul allèle.

📌 Conséquence : Un individu hétérozygote (Rr) produira des gamètes contenant soit R, soit r, avec une probabilité égale.

🎲 3. Loi de l’assortiment indépendant

Les allèles de différents gènes se répartissent indépendamment les uns des autres lors de la formation des gamètes.

📌 Cela signifie : Le gène de la couleur des fleurs et celui de la forme des graines ne s’influencent pas mutuellement dans leur transmission.

Dans ces lois, il n’est nullement question de « mutation génétique » mais uniquement de croisements « normaux ». Des yeux bleus croisés avec des yeux bruns pourront donner des yeux bleus ou des yeux bruns, mais jamais des yeux jaunes car cela « n’existe pas » dans les gênes normaux d’un être humain. Et tous les croisements « normaux » se situent à l’intérieur d’une même espèce. Ils ne donneront jamais naissance à une nouvelle espèce. Plus encore, le croisement entre deux espèces donnera naturellement des individus stériles.

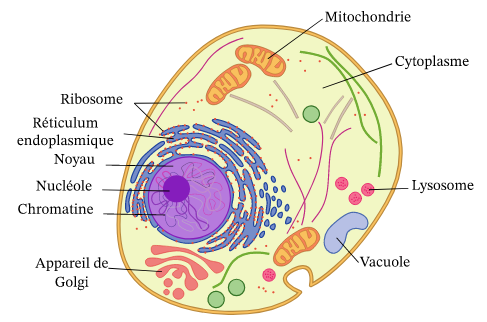

Qu’est-ce donc qu’une mutation génétique ? C’est une « erreur » de retranscription. Elle peut survenir de manière spontanée (lors de la division cellulaire) ou être provoquée par des facteurs externes comme les radiations, certains produits chimiques ou des virus.

Règle générale, une telle « mutation » est considéré comme anormale et la nature va la rejeter. Peut-il arriver que surgissent des mutations génétiques qui soient conservées par la nature et qui procurent un avantage, une meilleure adaptation à l’environnement à l’individu « mutant » ? C’est ce qu’affirme la T.S.É.. Plus encore, elle affirme que toute l’évolution des espèces, depuis le premier être pluricellulaire jusqu’à l’être humain moderne repose entièrement sur une série de « mutations génétiques » se produisant de manière aléatoire.

Nous sommes donc le produit d’une longue série d’erreurs de retranscription se produisant par hasard à notre avantage ! C’est beaucoup mettre sur les épaules de la loterie. Regardons un peu cela.

Le hasard

Le hasard est le 3e principe actif de la T.S.É.. La nature sélectionne, la nature mute et la nature joue aux dés ! Je ne veux pas être mesquin. Mais c’est quand même cela.

Le hasard est un principe commode mais, selon moi, dommageable pour l’esprit scientifique. Au lieu d’affirmer fortement le rôle clé du hasard dans l’évolution des espèces, il vaudrait mieux dire clairement : nous ne savons pas. En tout cas, il faudrait au moins laisser une chance à ce plan B, ce plan 3B. Au-delà du hasard, y aurait-il quelque chose dans la nature qui provoque des mutations génétiques non maladives, non rejetées, non tarées, des mutations génétiques positives et conservées, des mutations génétiques résolument évolutives ? Et y aurait-il des « lois » qui règlent de telles mutations, des lois scientifiques encore à découvrir et à explorer ? S’il y a de telles lois, cela expliquerait pourquoi l’évolution se réalise de manière si ordonnée, tout le contraire de ce qui est laissé au hasard et aux erreurs de retranscription.

Pour le bénéfice de la contemplation, voici un exemple. Entre la cellule fécondée dans le sein de ma mère et l’être que j’étais au moment de ma naissance, il y a eu tout un processus évolutif : la cellule totipotente d’origine a « muté » en cellules pluripotentes. Puis, ces cellules pluripotentes ont elles-mêmes « muté » en cellules spécialisées : osseuses, musculaires, sanguines, cérébrales, nerveuses, etc… Toutes ces cellules ont une origine commune dans des cellules qui n’existent plus aujourd’hui. Est-ce le « hasard » qui a produit un tel développement ? Non, évidemment. Alors, pourquoi faudrait-il que ce soit le hasard qui ait produit le même développement entre la première cellule vivante apparue sur la terre et l’être que je suis aujourd’hui ? Et qui plus est, il faudrait que ce même hasard ait eu la « bonté », chemin faisant, de programmer le développement de l’être que je suis pour qu’il ne se produise plus par hasard, mais qu’il garde le « souvenir » du chemin parcouru ! Encore une foi, il me semble que c’est mettre beaucoup sur le dos du hasard. Affirmer tout simplement que nous ne savons pas, ce serait encourager les jeunes chercheurs à chercher !

Pour une autre contemplation, j’attire l’attention sur un jeu de hasard bien connu : la loterie. L’individu qui achète un billet de loterie prend part à un jeu de hasard. Mais pour loto-Québec qui l’organise, il n’y a aucun hasard. Les statistiques permettent de savoir exactement comment l’organisation va mettre dans ses poches. C’est ce que fait toute association qui organise un tirage comme activité de financement.

Dès lors, s’il y a une forme de hasard dans les mutations de tel ou tel individu, est-il possible qu’il n’y ait aucun hasard dans l’ensemble du processus évolutif ? En tout cas, c’est ce qui saute aux yeux. Si la théorie de l’évolution est vraie, elle doit reconnaître que tout évolue avec ordre et régularité. Elle devrait donc reconnaître l’existence d’un principe supérieur, un principe commun. C’est ce principe qui agirait au niveau de la génétique des populations, ce que j’appelle « la régionalisation ».

La régionalisation

La régionalisation est le nom que je donne au 4e principe de la T.S.É.. Sous l’article de Wikipédia « Théorise synthétique de l’évolution » consulté le 29 août 2025, on le trouve présenté ainsi : « Des phénomènes comme la dérive génétique font que deux populations d’une même espèce isolées pendant une très longue période de temps divergent et forment deux nouvelles espèces. » Ces populations ont subi des mutations génétiques différentes par hasard et la nature y a opéré une sélection différente car elles devaient s’adapter à des environnements différents.

Ainsi, par exemple, notre Merle d’Amérique (Turdus migratorius) a son lointain cousin en Europe : le Merle noir (Turdus merula). Et on peut supposer que, il y a longtemps, très longtemps, leurs ancêtres appartenaient à une même espèce que nous pourrions appeler le Merle antique. Mais, séparés par un vaste océan, deux populations du même Merle antique ont évolué de manière autonome et, bien évidemment, si on fait jouer les principes du hasard et de la sélection naturelle, elles sont devenues, à terme, des espèces distinctes.

Ce principe pose évidemment plusieurs difficultés bien connues. Contemplons d’abord les oiseaux. Si on peut comprendre l’histoire du Merle noir et du Merle d’Amérique, on peut se demander ce qui a causé la régionalisation des autres espèces du genre « Turdus », comme les diverses espèces de Grives qui peuplent nos forêts. De même pour le Pic mineur et le Pic chevelu qui fréquentent le même habitat à l’année. Ou les dizaines d’espèces de Paruline qui se côtoient en toute saison et qui migrent ensemble sur de très longs trajets. Il faudrait préciser ce principe.

Il en sera de même chez les végétaux. Par quelle frontière sont-ils séparés ? Et que dire des poissons ? Ou des diverses espèces de libellules qui se partagent nos bords de rivières et de lacs ?

Tout comme pour le principe du hasard, une brève contemplation du principe de régionalisation suffit pour comprendre qu’il ne suffit pas. Et au lieu de s’entêter à affirmer ce principe, il vaudrait mieux ouvrir la voie à la recherche scientifique en affirmant clairement que quelque chose nous échappe dans le développement des populations. Déjà, nous pourrions compléter le principe de séparation des populations par un principe contraire, celui du regroupement. J’y reviendrai dans une annexe consacrée spécifiquement à cette question importante que j’appellerai la « spéciation ».

2 réponses

Ce débroussaillage du concept de l’évolution chez la plupart de nos contemporains est éclairant. Je retiens particulièrement l’argument frivole du hasard présenté comme une explication finale pour rendre compte de ce qu’on ignore et court-circuiter la grande question du sens. Appliqué à l’évolution, on devrait admettre, à tout le moins, que le hasard fait bien les choses. Ce qui est bien étrange. Car à la loterie du hasard, il y a à tout coup un seul gagnant et des myriades de perdants. Tandis qu’à la loterie de l’évolution, au contraire, il n’y aurait que des gagnants tandis que les exceptionnels spécimens perdants, n’ayant pas réussi à s’adapter et à se reproduire, n’auraient pas laissé de traces dans le génome des vivants.

En tout cas, nous sommes tous gagnants à dialoguer et contempler…

Merci pour ton partage