Revenons maintenant en arrière sur la trame historique de notre contemplation. Nous y retrouvons l’embranchement que nous avons évoqué au début du chapitre précédent. Nous avons alors pris l’embranchement qui nous a amenés à « contempler l’apparition/formation des cristaux », i.e. de la matière visible inanimée. Le temps est venu de prendre l’autre embranchement pour « contempler l’apparition/formation des cellules vivantes » et de la matière visible animée.

J’ai hésité dans le choix du titre de ce chapitre. J’aurais pu opter pour une formulation classique : « Contempler l’apparition de la vie ». Mais cela aurait marqué une rupture mal venue dans le rythme de notre contemplation. Il nous aurait fallu laisser de côté l’alliance que nous avons maintenu jusqu’à maintenant entre apparition et formation. Aurais-je dû alors parler de « contempler l’apparition/formation de la vie » ? Cela ne faisait pas sens pour moi. D’ailleurs, cette question de « l’apparition de la vie », même si elle sera présente en filigrane dans les pages qui suivent, ne sera abordée de front que dans le 3e tome de notre œuvre. Car la question de savoir ce qu’est la vie relève de la philosophie.

Ici, nous allons rester beaucoup plus proche des réalités visibles, observables, mesurables. Et, chemin faisant, nous verrons se profiler d’autres concepts qui élargiront notre réflexion future sur « l’apparition de la vie ». Inévitablement apparaîtront des « réalités invisibles » comme la pensée, la connaissance et la mémoire, l’esprit et la raison, la conscience, l’instinct, les émotions et l’amour. J’ose croire que, plus notre contemplation restera collée à la réalité visible et observable, plus notre réflexion future pourra se préciser et alimenter un dialogue fécond qui saura nous transformer.

Ajoutons encore ceci. Dans la plupart des essais de vulgarisation scientifique sur ce thème, la place accordée à l’apparition/formation des cellules vivantes est plutôt mince. Pluchet écrit explicitement : « Cette partie de l’ouvrage consacrée à la vie pourra peut-être sembler succincte à certains. Au regard de l’histoire de l’Univers, c’est cependant ainsi qu’elle se présente » (Le Big Bang pour les nuls, p. 63). Il en est de même dans « Poussière d’étoiles » d’Hubert Reeves comme nous l’avons mentionné précédemment dans le chapitre « Brève cosmologie de l’univers ». Pour notre part, au contraire, nous allons consacrer de longues pages à cette contemplation. Nous allons contempler sous tous ses angles l’apparition/formation des cellules vivantes. Car, personnellement, je crois que cette contemplation est nécessaire pour fonder la suite de notre réflexion et de notre exploration en vue d’une authentique « contemplation transformante ».

Du ciel à la terre

La terre est un morceau du ciel. Selon la théorie, elle est, à l’origine, un fragment d’une étoile qui a explosé. Elle est donc absolument semblable à tous les autres fragments de cette étoile. Pourtant, elle a évolué de manière complètement différente. Même si notre planète est semblable à des milliers d’autres planètes, ce qui s’y est produit apparaît, jusqu’à ce jour, comme complétement unique. Rien de semblable n’a été entrevu ailleurs dans l’univers.

Ainsi, notre contemplation se précise. Je dirais : se localise. Jusqu’à maintenant, le développement de la structuration de l’être a semblé se faire de manière semblable partout dans l‘univers. Même si les non-homogénéités de l’origine ont donné naissance à des amas galactiques et stellaires, ici une non-homogénéité très particulière se manifeste et se structure.

En général, nous expliquons cela en mentionnant une série d’éléments du contexte particulier de la terre comme sa dimension et la distance parfaite entre elle et le soleil. Fort bien. Mais plusieurs questions de philo surgissent : ce contexte était-il prévisible dès les non-homogénéité de l’origine ? Ou est-il le fruit d’un pur hasard ? Et la suite des choses, comment va-t-on la situer entre le déploiement inévitable des lois de l’univers et le surgissement hasardeux de chaque événement cosmique ?

À l’origine, la terre n’est donc qu’un fragment d’étoile, objet se baladant dans l’univers, semblable à tout ce que nous entrevoyons dans nos magnifiques nuits étoilées. Sur ce fragment, des choses étonnantes vont survenir ou sont survenus, tout dépendant en quel lieu temporel on se situe.

Les formes

Avant d’aller plus avant, attardons-nous un moment pour contempler les formes dans la structuration de l’être. Avec l’apparition/formation de la terre, comme des autres planètes et des étoiles, nous assistons au retour de la sphère ! En effet, nous admettons généralement que les atomes sont sphériques. Les molécules, elles, sont plutôt angulaires. Quant aux cristaux, ils sont à géométrie variable mais chaque cristal possède une géométrie invariable et constante qui le caractérise. Il est en ainsi de la goutte d’eau, avec sa forme si élégante que nous connaissons bien.

En revanche, lorsque nous mettons tout cela ensemble dans une superstructure composite, voilà que nous retrouvons, invariablement, la sphère ! Les planètes sont toutes des boules en rotation sur elles-mêmes et en révolution autour d’un autre astre.

Allant un peu plus loin, le système planétaire, lui, est plutôt elliptique et la galaxie en forme de spirale. Il me semble qu’il y a de quoi contempler. Il me semble qu’il y a là, comme partout dans l’univers, un beau lieu de dialogue entre science et foi, entre astrophysique et métaphysique. À la question du « pourquoi il en est ainsi », on peut donner une réponse de science pure. On peut aussi donner une réponse de philosophie ou une réponse de foi. Ces types de réponse nous orientent déjà vers la réalité complexe, composite, de l’être qui pose la question et cherche des réponses, nous-mêmes. Nous y reviendrons bien sûr.

Elle est là !

« Contempler l’apparition/formation des cellules vivantes » est une entreprise audacieuse, voire périlleuse. Nous avons précisé, dès le départ de cette vaste contemplation, que nous nous en tiendrons à ce qui est communément et culturellement admis par la science, à l’heure actuelle. Nous avons d’ailleurs présenté une « brève cosmologie » pour situer notre point de départ.

Or, en toute rigueur, il n’y a pas de théorie scientifique vraiment reconnue à l’heure actuelle pour expliquer justement comment se sont formées et sont apparues les cellules vivantes. Il n’y a que des hypothèses très rudimentaires même si de grands efforts sont déployés dans le domaine de ce qu’on appelle maintenant l’abiogenèse.

Je me permets d’ailleurs de citer ici, in extenso, la courte notice qui apparaît dans Wikipédia consulté le 16 mai 2025 à l’article « abiogénèse » :

« Cet article court présente un sujet plus développé dans : Origine de la vie.

L’abiogenèse est l’apparition de la vie à partir de matière inanimée. Dans sa conception moderne il s’agit de l’apparition de micro-organismes primitifs (et certainement disparus aujourd’hui) à partir de matière organique préexistante et d’origine abiotique.

Présentation

Le concept d’abiogenèse s’oppose aux théories de panspermie (selon lesquelles la vie sur Terre serait d’origine extraterrestre) ainsi qu’aux conceptions légendaires ou religieuses d’une création des êtres vivants par une puissance supérieure. Il est apparenté à la notion aristotélicienne de génération spontanée, à cette différence près que cette ancienne théorie supposait l’apparition spontanée d’organismes plus ou moins complexes dans des temps compatibles avec la durée d’une vie humaine. »

Notons ici, au passage, deux commentaires sur cet article. Un premier. L’article oppose l’abiogénèse « aux conceptions religieuses d’une création des êtres vivants par une puissance supérieure ». Évidemment, cela fait référence à une vison très limitative des récits bibliques de la création, comme nous le verrons, beaucoup plus loin, dans le tome 2 consacrée à un « dialogue avec la Bible et la foi ».

Deuxièmement, il est intéressant de noter ici l’évolution du terme. Le terme « abiogénèse » a d’abord été créé pour s’opposer au concept de « génération spontanée » et exprimer qu’il est impossible que la vie surgisse du non-vivant. Or, voici que, retournement de l’histoire, le même terme est maintenant utilisé pour expliquer comment la vie surgit non-vivant. La seule différence est une question de temps. Il me semble que c’est donner beaucoup de pouvoir au temps. Nous y reviendrons sans doute.

Mais revenons à notre sujet. Qu’allons-nous donc ici contempler ? Sur quoi porter notre contemplation ?

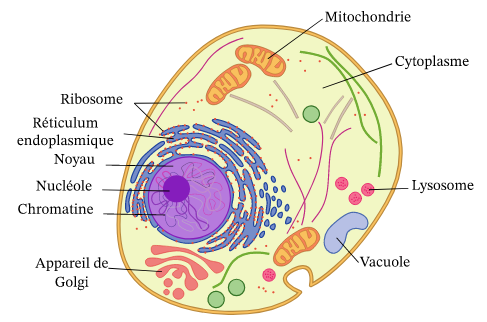

Cette question est importante et il convient de bien s’entendre pour poursuivre un dialogue fructueux. Nous allons contempler l’existence ! Elle est là ! La cellule vivante existe. Nous la connaissons assez bien. Elle nous est même presque visible à l’œil nu, facilement au microscope. Nous sommes ici dans l’ordre de la matière visible. La cellule vivante a ses caractéristiques propres qui permettent de la distinguer de toute autre forme de matière.

Cette matière visible, nous la disons « animée » parce qu’elle jouit de certains « comportements » particuliers, différents du comportement des molécules, des cristaux, des gouttes d’eau ou de toute autre forme de matière « inanimée ». Nous allons contempler ces comportements.

Dans la poursuite logique de cette « contemplation de la structuration de l’être dans le cours du temps », puisque la cellule vivante est là et qu’elle n’y était pas avant, il faut donc qu’elle ait commencé à exister, qu’elle soit « apparue », qu’elle se soit « formée ». Voilà ce que nous allons contempler.

Précisons aussi que, pour le moment, nous allons contempler la cellule en tant qu’organisme unicellulaire. C’est dans un tout autre chapitre que nous contemplerons la cellule à l’intérieur de « l’apparition/formation des êtres pluricellulaires ». D’ailleurs, selon la théorie, durant environs deux milliards d’années, il n’y aurait eu sur terre que des organismes unicellulaires. Cela mérite bien un bout de contemplation ! Nous le ferons ensemble dans les prochains articles.